新加坡亚洲新闻台专访笛箫制作家 - 黄德成

发布者:Lam Shushan专访2018-11-01

这名新加坡籍笛箫制作家是备受中国人赞誉的“师傅”

音乐家兼笛箫制作家黄德成在其工作室内,为制作中的一支笛子进行音质检测。(摄影:Lam Shushan)

笛箫制作家黄德成耗尽大半生,矢志解决华乐团百年来音响不和谐的问题。而他的研究也获得了中国顶尖音乐学院的重视并受邀传授技艺。

新加坡讯:踏进这约12平方米的工作间里,满架子的竹子及各式手工器具映入眼帘,木屑尘埃则遍布地面及飘散在空中。

这是黄老师在住家内专设的工作室。在20余年的漫长岁月中,他已制作超过2千支竹笛(笛子)和1百把二胡,获得全球各地华乐演奏家的采用,当中以中国内地、新加坡和香港等地为主。

57岁的他,是现今极少数能将西方音乐声学理论应用于中国笛箫制作这项古老传统工艺的师傅,并有信心能做出优于任何人的顶级乐器。

去年,黄先生已收到中国音乐学院的聘书,委任其领导一们专注研发中华国乐器制作与设计的科目。今年八月底,他将前往北京任教。

本月份,他亦收到通知,成功取得国家艺术理事会(NAC)的研究基金的补助。

“二十年前,我从未想过自己的耕耘和努力有朝一日会受到各方认可,现在却深感任重道远- 我有责任去推广这项文化和制作技艺。”我们在他位于文礼五房式组屋内侃侃而谈。

黄老师在其位于文礼组屋的工作室内制作乐器(摄影:Ray Yeh)

音乐的不协调性

今天,黄老师答应给我示范如何制作一把竹笛。

他表示,这是经过多年反复专研并阅览群书才摸索出来的制作法。尽管期间两次申请研究基金都遭驳回,他也未曾放弃钻研。

他搬来两张凳子,此举令室内扬起更多灰尘,经透窗而入的阳光映照,仿佛漫天飞舞的雪花。我们坐下后,他自豪地出示一份文件。

“这是大学给我的聘书。”他自豪地一笑。

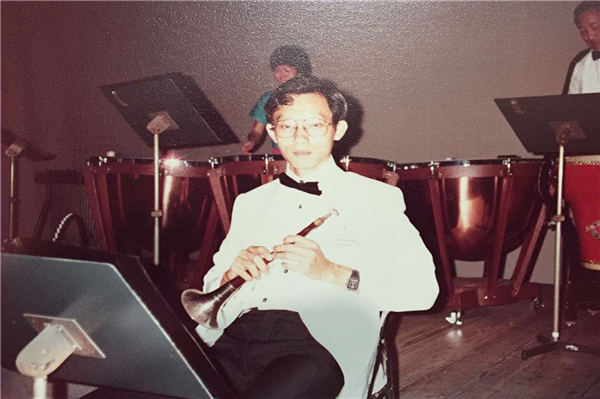

黄德成并不甘于只当一名演奏家。他矢志将终其一生,提升华乐器的制作水平。(图片来源:黄德成)

自1982年起至1995年期间,黄老师一直是新加坡华乐团(前身为人民协会华乐团)的全职音乐家,担任唢呐首席兼专场指挥。

中国乐器独奏时明明是如此悠扬绮丽,灵气十足,但乐团整体演奏时,音调却似乎很不协调。这一现象始终困扰着他,最后促使他毅然退出乐团,穷毕生精力来试图解决这个问题。

他解释道:“大家可能会觉得华乐很悦耳动听,但是不是有点太吵杂了呢?这是因为噪声比过高,容易令人感到听觉疲劳。就像我如果在你面前尖叫,你一定也会觉得刺耳,对吧?”

黄老师在家中墙壁上悬挂着一长列的二胡,那也是过去20年潜心钻研的优越成品。

(摄影:Lam Shushan)

华乐的历史可追溯至数千年前,但直至20世纪初才参照西方交响乐团的模式而诞生史上第一支华乐团。

黄老师表示,问题的症结在于中国乐器的设计主旨是为了独奏,或在节庆活动中发出巨大闹场声响,而非为一支音响很和谐的乐团形式登台演奏而设计。

“唢呐的声音实在是太吵了。若在开放的空间,我们确实需要这样的音量,但在室内却会对人耳造很大的负担。”

二胡的琴筒蒙着一层蛇皮。(摄影:Lam Shushan)

“至于二胡,音色确实优美,但离远了就听不清了。这是因为受到乐器本身的声学音响效果所限制。”他阐述。

将它们一起放在音乐厅内,你会听到不甚协调的杂音交汇,因为响亮的管乐声明显盖过优柔的弦乐声。即使是最棒的作曲家和指挥家,都没能找到一种方法来平衡这样的不协调现象。

“我的指挥功力再如何精湛也没辙,一日不改进乐器的音响效果,就无法一劳永逸解决华乐团的演奏问题。”黄老师表示。

黄老师估计自己在过去20年来已制作了超过2千支竹笛。(摄影:Ray Yeh)

从史特拉迪瓦里到二胡大师

黄老师谈话时,双手时而在空中比划,仿佛正在指挥交响乐。他兴致高昂地详细解说管弦乐的科学原理——频率、噪声比、音色。

他转过身,在他的笛子“宝库”中找出一支略微陈旧的西洋长笛,并和另一支看起来很原始的中国竹笛作比较。

“你知道伯姆(Theobald Boehm)吗?他是现代长笛之父。他早在1847年已经造出这种长笛。西方在弦乐方面,确实非常先进。”他说道。

黄老师说,西方乐器远比中国乐器先进,长笛就是一例。(摄影:Ray Yeh)

黄老师自修声学,并学习乐器制作的不同技术 - 从史特拉迪瓦里(Stradivarius)式的小提琴制作,到中国最好的二胡工艺师。他博览钻研,探究伯姆如何完善现代长笛的制作技艺。

他发现中国的师傅仍在沿用古老的乐器制作法- 他们靠本身的感觉和感官来调音,而不像西方工艺师那样,早在数世纪前就设置出检测声学音响的科学方法。

不同完成阶段的中国竹笛。从右至左:原竹、已加热并弄直的竹、已孔钻的竹、经过抛光和修饰的竹笛。

(摄影:Ray Yeh)

关于中国乐器制作者,他认为:“他们的盲点在于不能区分美学和声学。因此,这样的乐器或许能产生优美的音质,但却不能很好地发声。”

此外,所制成的乐器质量不一致,意即同类型的乐器会产生不同形式的声音或音色,进而影响各种音调在华乐团整体演奏时的交汇效果及表现力。

黄老师使用站立式电钻在笛子上钻孔。他用于制作笛子的全部工具都是自己制备的。(摄影:Ray Yeh)

新加坡华乐团总经理何伟山先生表示:“做笛子,不是钻几个孔就了事。你必须测量应在哪些精确的位置钻孔,钻多大的孔,钻多深的孔,才能让这种乐器发出正确而优美的声音。”

交谈中,黄老师拿起一根竹子并标记一些测量记号,然后便开始钻第一个孔。接着他用砂纸打磨粗糙的边缘,并以柔和的气息来吹出第一个音符。

黄老师重复着测量、钻孔、修边和试音的流程。之后他进入微调的步骤,用一台仪器来测量音准。

“我试图研发一套有系统的思维方法,找出能产生最佳音域、低噪声比和音色张力的最佳尺寸,从而发掘乐器的最大潜力。”他透露说。

黄老师测试其中一支笛子。(摄影:Ray Yeh)

“如果它不能穿透你的心,复有何用?”

我环顾四周,欣赏黄老师的野生竹子库藏——这些样本是他从中国内地、台湾和日本等地的山林里搜罗而来。有些竹子粗大如棒球棍,有些则细如原子笔。

他分别用一支竹笛和一支长笛吹奏几个音调,让我分辨两种乐器在音调上的差异。他先吹奏竹笛,其声音是如此悠远空灵而高亢,仿佛带我进入中国古时云雾缭绕的山林中。

然后他转而吹奏长笛。那声响更为厚重,凭借乐器本身的精密度、坚硬实体及精工打造的音调,发出范围更广又更沉稳的声音。

黄老师在台湾的森林中采集野竹。(图片来源:黄德成提供)

既然他的目标是提升华乐器的精密度,那为何还要选用竹子呢?

“为何不是其他材料?因为那就不再是中华音乐了!竹笛传承至今已千年,纵观历史,人们也曾试用翡翠玉石、玻璃、PVC管材等,但竹笛却保存下来,只因人们始终最爱它的音色。”黄老师说。

“如果你改变音调和音色,它就不再具有穿透人心的力量。那制作这种乐器又有何意义?”他慨叹。

黄老师的工作室内,原型竹材料塞满一座座的架子(摄影:Lam Shushan)

伫立在这局促的空间里,我忍不住困惑——在音乐改革这条道路上,他孵育过多少构想,钻过万千个孔,调过无数的音,但这一切似乎是在追逐一个难以圆成的梦想;除了他自己,似乎没有多少人会去关注这个梦想。

黄老师坦言:“过去二十年来,我不但要为这一技术突破奋战不懈,同时也要顶住来自悠悠诸口的压力,因为总有那么多的人怀有偏见,执意认为我的计划不可行。”

“我绝不甘于只当华乐团里的一名音乐家,而希望能在有生之年圆满解决这个问题。肩负使命,怀抱热忱去为民族音乐作出奉献,我认为这才是至关重要的事——它超越了金钱的价值。”

“肩负使命,怀抱热忱去为民族音乐作出奉献,我认为这才是至关重要的事——它超越了金钱的价值。“黄老师坚称。

(摄影:Ray Yeh)

如今,他已获得全球研究华乐的最高学府中国音乐学院的支持,而他的下个目标是培育新一代的华乐器制作设计师,将其独创的制作方式传承下去。

他憧憬:有朝一日,也许他能够建立一个华乐品牌,其至尊权威性犹如钢琴界的斯坦威父子公司。

这是《新加坡工艺师——让手工技艺传承不息的匠师们》系列的第二则。

大功告成——在工作台上一支已完工的笛子。(摄影:Ray Yeh)

上一篇:无

下一篇:笛子音不准,埋首研制20年